Jakarta, INDONEWS.ID - Perdebatan perlu atau tidaknya lockdown merespons penyebaran virus corona yang terjadi lebih sering dipenuhi oleh pre-existing belief and pre-judice.

Menurut penulis, pertanyaan perlu atau tidak lockdown harus didasarkan pada menyeimbangan tujuan perlindungan pelayanan kesehatan dan stabilitas ekonomi, sosial dan politik.

Dengan mengingat kedua tujuan tersebut, pertanyaan bukan lagi perlu atau tidaknya lockdown, tapi bagaimana format intervensi dan berapa lama.

Dalam proses pengambilan keputusan harus didasarkan pada data-data real dan perhitungan yang terukur, sehingga dapat lebih meningkatkan transparansi kebijakan. Dari data dan perhitungan terukur itu, proses pengambilan kebijakan menjadi lebih transparan.

Dalam tulisan ini, sebagai contoh penulis menggunakan model dan simulasi untuk sebuah kota dalam rangka antisipasi terhadap penanggulan wabah.

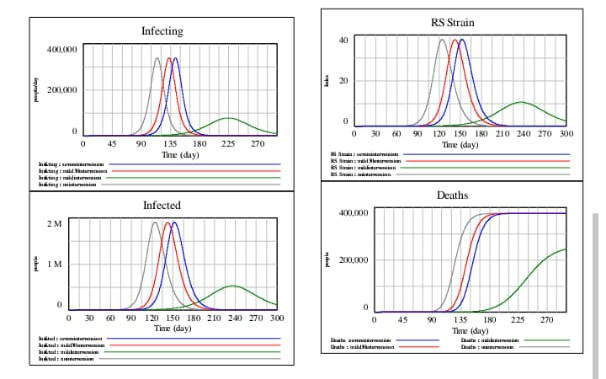

Dengan model berbagai skenario dapat dibuat dan diuji misalnya dapat dilihat bahwa lockdown atau intervensi keras tanpa penambahan kapasitas rumah sakit dan layanan kesehatan tidak/sedikit berdampak pada jumlah terinfeksi dan meninggal, dan meningkat lonjakan beban baik pada RS maupun tenaga kesehatan.

Selanjutnya, hasil simulasi dapat memperlihatkan juga bahwa intervensi mild, seperti himbauan physical distancing, mendorong work from home, mencuci tangan memberikan dampak lama (sehingga resiko dampak ekonomi, sosial dan politik meningkat), namun dilain sisi dapat lebih meringkan beban RS dan tenaga medis, sehingga jumlah korban akibat lebih sedikit.

Pendahuluan

Perlukah lockdown di Indonesia? Jawabnya mungkin ya, mungkin tidak. Tergantung kepada alasan dan sasaran (obyektif) langsung yang ingin dicapai.

Kata lockdown adalah kata yang kini viral dimana-mana, dan menjadi kontroversi baik di tingkat pengambil keputusan tingkat pusat, daerah, bahkan debat sehari-hari masyarakat.

Perdebatan sering menjadi panas karena pendefinisian beragam. Untuk kepentingan pragmatis, maka dalam tulisan ini lockdown didefinsikan sebagai spektrum dimana pergerakan dibatasi oleh aturan.

Jadi, di kutub extrem satu, ada lockdown seperti yang diberlakukan di Wuhan, ada lockdown yang sifat himbauan (tanpa sanksi) untuk kerja di rumah, menjaga jarak (physical distancing) satu dan lain.

Sebelum lanjut untuk menjawab, mungkin ada bagusnya kita kembali pada eksistensi dari dua strategi yang ada saat ini untuk menghadapi wabah corona saat ini.

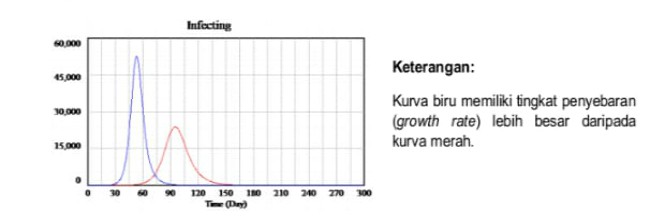

Ada dua yang terkemuka saat ini, yaitu herd immunity dan flatten the curve. Secara grafis, kedua perbedaan itu dapat digambarkan dalam grafik terinfeksi oleh suatu wabah penyakit di bawah ini:

Model yang digunakan diatas untuk mendapatkan hasil plot diatas berangkat dari model yang populer untuk memodelkan suatu epidemik/pandemik, dan dikenal sebagai model SIR (Suceptible, Infected and Recovered). Kedua (2) kurva merah dan putih adalah kurva yang memperlihatkan penambahan jumlah terinfeksi dari hari ke hari.

Plot ini masih sering viral di social media maupun televisi sebagai bagian dari justifikasi strategi flatten the curve. Untuk kemudahaan pembahasan, kurva merah adalah representasi herd immunity, sedangkan merah adalah adalah flatten the curve.

Apa yang beda dari kurva di atas, tentu yang sangat kasat adalah peak/puncak (amplitude), dan (lama) periode di mana siklus terjadi. Sedangkan yang tidak kasat mana adalah fakta bahwa luas area dibawah masing-masing kurva adalah sama, dan merepresentasikan jumlah orang yang terinfeksi.

Dengan kata lain, ada asumsi bahwa jumlah yang terinfeksi akan selalu sama, yang berbeda adalah lama waktu seluruh populasi terinfeksi tercapai. Herd mencapai lebih cepat ketimbang flatten the curve.

Dalam bahasa sederhana, herd immunity adalah pendekatan (almost) do nothing sehingga penyebaran virus lebih cepat mencangkau banyak orang, sehingga “diharapkan” terbentuk kekebalan kelompok. Pendukung kelompok ini lebih memfokuskan diri pada proses recovery dari pasien sakit.

Di sisi lain, pendukung flatten the curve pun percaya adanya kekebalan kelompok, tapi argumen yang muncul adalah strategi tersebut sangat berbahaya karena akan memakan korban lebih banyak, karena penyebaran cepat terjadi sementara kapasitas fasilitas kesehatan dan SDM tidak memadai untuk lonjakan peningkatan pasien seperti yang dilakukan dalam herd immunity.

Untuk itulah diperlukan buying time. Hal ini bisa dilakukan secara beragam seperti physical distancing, seperti meliburkan sekolah, menghindari kerumunan, atau bekerja dari rumah, sampai pada yang ekstrem seperti total lockdown, sehingga tingkat penyebaran relatif lebih bisa terkelola.

Sebagai ilustrasi, marilah kita ambil case Corona. Misalkan suatu kota berpopulasi 10 juta. Berdasarkan asumsi, kekebalan kelompok akan tercapai jika mencapai 70%. Dengan kata lain cepat atau lambat 70% akan terinfeksi, jadi jumlah 7 juta.

Menurut WHO, 80% dari yang terinfeksi akan sembuh dengan sendirinya (tidak perlu penangan spesial), sehingga fokus dari kapasitas fasilitas kesehatan dan SDM ditujukan pada 20% (= 14 juta). Lonjakan pasien dan kapasitas yang ada membuat muncul keraguan dan kontraargumen bahwa strategi ini hanya akan menambah korban, karena pasien banyak yang tidak dapat terlayani.

Dalam konteks pelayanan pasien, strategi flatten the curve memang lebih realitis. Namun, disisi lain strategi ini memiliki harga lain yang harus dibayar, yaitu dampak ekonomi, sosial dan politik berat, apalagi mengingat wabah corona ini terjadi saat ekonomi dunia sendiri memang melemah.

Dampak terberat akan dialami oleh sekian banyak usaha-usaha mikro, kecil dan menengah, dunia pariwisata dan perhotelan, pekerja informal dan harian, dan kelompok-kelompok yang rentan secara ekonomi, tentunya jika tidak ada atau minim kompensasi bantuan pemerintah.

Jadi, lockdown atau tidak?

Menurut penulis, baik strategi herd immunity maupun flatten tidak dapat digunakan secara ekstrem. Prinsip dasarnya harus didasarkan pada menyeimbangkan tujuan perlindungan pelayanan kesehatan dan stabilitas ekonomi, sosial dan politik. Pertanyaan perlu/tidak lockdown, bagaimana format, dan berapa lama nya akan menentukan tercapai tidaknya kesetimbangan dua tujan besar diatas.

Oleh karena itu, perhitungan haruslah berbasiskan pada data-data real, dan perhitungan yang terukur. Sebagai ilustrasi, penulis menyertakan model dan simulasi sederhana, dimana pengambil keputusan dapat melihat dampak kebijakan secara lebih terukur.

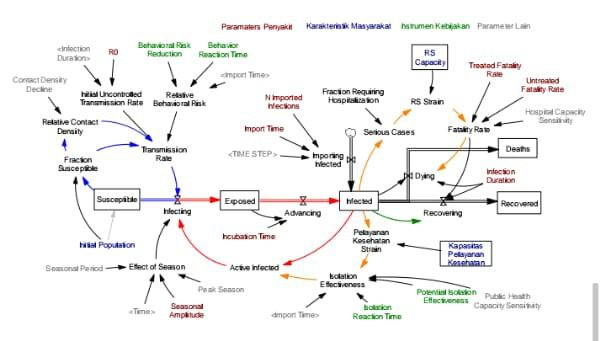

Model ini merupakan model sederhana yang dikembangkan dari model SEIRD (Susceptible, Exposed, Infected, and Death). Untuk model lihat di Lampiran. Dalam model ini, variabel dibagi dalam kelompok variable dalam model ini, yaitu: parameter penyakit (dalam kasus ini corona), karakteristik masyarakat, dan instrumen kebijakan yang dimiliki oleh pemerintah.

Sebagai simulasi, kasus yang diambil adalah kota berpopulasi 10 juta, dan memiliki kapasitas total pelayanan publik untuk 20 ribu kasus (orang), dan kapasitas Rumah Sakit untuk melayani pasien yang membutuhkan pelayanan serius sebanyak 10 ribu. Diasumsikan tidak terjadi peningkatan kapasitas selama periode wabah. Pasien terinfeksi adalah dua orang.

Data-data untuk variable dari golongan penyakit (warna merah) sebagian besar didasarkan data-data terkini yang didapat dari beragam situs di internet, sementara data kapasitas RS, dan kapasitas pelayan publik adalah data fiktif.

Hasil simulasi dapat dilihat dalam Gambar 1, di mana diperlihatkan jumlah infecting per hari (infecteting), jumlah infeckted, jumlah kematian (deaths), dan RS strain (yang merupakan perbandingan antara beban dan kapasitas yang ada. Idealnya RS strain adala 1).

*)Penulis Enda D. Layuk Allo, PhD. Bachelor and Master of Engineering Science, Aerospace Engineering, TU Delft, The Netherlands