Penulis : Fachry Ali ( Salah satu pendiri Lembaga Studi dan Pengembangan Etika Usaha (Lspeu Indonesia)

Terutama dalam mencari sebuah lembaga publik yang, jika dimanfaatkan secara optimal, punya potensi berwibawa sebagai pembentuk budaya kematangan politik, saya menemukannya pada Universitas Gajah Mada (UGM). UGM tentu bukan lembaga politik, keagamaan, sosial dan budaya. Melainkan, sebuah lembaga pendidikan tinggi. Dan justru karena fungsinya sebagai lembaga pendidikan tinggi, dewasa ini UGM mempunyai potensi menciptakan budaya kematangan politik itu.

Alasannya sederhana. Sejak Reformasi 1998, UGM telah melahirkan M. Amien Rais, seorang tokoh, mengutip Kompas pada 1998, yang telah kehilangan urat saraf takut di dalam menentang kekuasaan Orde Baru (1967-98). Lalu, secara mengejutkan, publik nasional disajikan kemunculan Joko Widodo (Jokowi). Bergerak dari bawah, hampir tak terditeksi dinamika politik Jakarta, Jokowi tampil memukau pasca tugasnya sebagai wali kota Surakarta. Tidak seperti Amien Rais yang gagal mencapai kursi kepresidenan dalam kontestasi 2004, Jokowi berhasil meraih posisi kepresidenan Indonesia untuk dua periode (2014-24). Di sini, jika UGM dijadikan proxy (ukuran atau patokan), maka Jokowi adalah tokoh yang lahir dari rahim perguruan tinggi tersebut yang mampu mencapai puncak karir politik yang tak mampu diraih Amien Rais.

Konsisten dengan penglihatan melalui perspektif karir politik ini, maka kita melihat bahwa kurang dari satu dekade setelah kepresidenan Jokowi, publik nasional nasional disajikan dengan kemunculan 4 lulusan UGM yang berpotensi menggantikan Jokowi: Gubernur Jawa Tengah Gandjar Pranowo, mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar. Dua yang pertama, Gandjar Pranowo dan Anies Baswedan adalah tokoh “merdeka”. Kendatipun Gandjar adalah kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan), kelaikannya sebagai calon presiden lebih didasarkan pada ketokohan pribadinya. Walau sedikit berbeda, hal yang sama berlaku juga bagi Anies Baswedan. Sementara karir politik dua tokoh terakhir, Airlangga Hartarto dan Muhaimin Iskandar, bertelekan hampir sepenuhnya sebagai pemimpin puncak partai masing-masing.

Maka, di samping Amin Rais dan Jokowi, tanpa terasa publik nasional disajikan empat “raksasa-raksasa politik” lulusan UGM. Dengan derajat yang berbeda-beda, masing-masing “raksasa” ini mempunyai kans menjadi calon presiden. Suatu prestasi yang tak bisa ditandingi oleh universitas-universitas lain di Indonesia.

UGM dan Akar Sosial-Budaya

Akan tetapi, pada saat yang sama, UGM juga berpotensi mempunyai akar sosial-budaya yang kuat. Ini terutama karena Haedar Nashir, Yahya Tsaquf dan Mahfud MD adalah juga lulusan perguruan tinggi ini. Haedar, lulusan UGM untuk titel master dan doktoralnya, adalah Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Kita tahu, lahir pada 1912, organisasi Muhammadiyah adalah pelopor gerakan modernisme Islam di Indonesia. Organisasi inilah yang merambah pendidikan modern, kepanduan dan kesehatan bagi anak negeri sejak masa kolonial hingga kini. Karena iu, Muhammadiyah mempunyai akar kuat di kalangan “Islam kota”.

Yahya Tsaquf, mahasiswa Fakultas Sosial Politik (Fisipol) UGM pada 1980-an, adalah Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Didirikan pada 1926, melalui pesantren dan lembaga-lembaga keagamaan lainnya, NU adalah gerakan penjaga tradisi Keislaman yang khas. Lebih bergerak pada lapisan bawah masyarakat, NU menaungi hampir 90 juta pendukung yang lazim disebut kaum nahdliyyin. Dan Mahfud MD, lulus sajarna muda (dari jurusan Bahasa Arab), master dan doktoral di UGM, adalah salah satu tokoh yang berakar dalam budaya kaum nahdliyyin. Gabungan intelektualisme, profesionalisme dan akar di kalangan kaum nahdliyyin telah mendorong Mahfud menjadi seorang tokoh yang diperhitungkan tingkat nasional. Selain jabatan Menkopolhukamnya, Mahfud bahkan pernah menjadi calon wakil presiden untuk Jokowi pada 2019.

Dengan tiga tokoh terakhir ini, maka sesungguhnya UGM secara langsung atau tidak mempunyai akar sosial-budaya dan keagamaan di dalam masyarakat Indonesia. Bergabung dengan lima “raksasa politik” (Jokowi, Ganjar Pranowo, Anies Badwedan, Airlangga Hartarto dan Muhamimin Iskandar) di atas, UGM pada dasarnya memiliki potensi modal politik dan sosial-budaya tak termanai dewasa ini.

Semi-Anomalie Bangsa dan UGM

Mengapa modal politik dan sosial-budaya UGM ini harus dikemukakan? Jawabannya adalah karena bangsa dewasa ini, terutama mendekati pemilu 2024, masyarakat Indonesia memerlukan model peri-laku budaya politik dewasa. Kebutuhan ini berakar pada adanya gejala semi-anomalie pada tingkat bangsa dewasa ini. Dalam kategori sosiologis, frasa anomalie ini diperkenalkan oleh sosiolog Perancis Emile Durkheim (1858-1917) untuk menunjuk keadaan masyarakat yang mengalami perubahan di mana sumber-sumber nilai otoritatif lama mulai ditinggalkan sementara yang baru, juga bersifat otoritatif, belum mumcul dengan mapan. Saya menambah kata “semi” pada frasa anomalie ini karena pada tingkat formal regulasi sosial-politik dan ekonomi yang mengatur tingkah-laku pribadi dan masyarakat masih relatif didasarkan pada konstitusi dan undang-undang.

Akar semi-anomalie ini adalah euphoria Reformasi 1998. Lepas dari cengkraman dan kontrol ketat penguasa Orde Baru selama lebih dari tiga dekade, rakyat tiba-tiba memperoleh “kebebasan” ekspresi tanpa preseden. Dalam konteks konstruktif, “kebebasan” ini telah dimanfaatkan membangun lembaga-lembaga atau partai-partai politik baru guna mereproduksi lapisan politisi dan pemimpin baru. Dalam konteks destruktif, “kebebasan” ini telah melebar kepada tindakan atau aksi saling meruntuhkan kewibawaan lembaga dan kelompok-kelompok masyarakat serta pribadi-pribadi tertentu, di luar etika yang sebelumnya berlaku. Dibantu perkembangan teknologi komunikasi yang serba menjangkau, penyebaran aksi bersifat destruktif ini bahkan hampir menenggelamkan fungsi lembaga-lembaga penyiaran konvensional. Dalam arti kata lain, aksi-aksi destruktif ini bersifat otonom, karena aktor-aktor di belakangnya tak lagi membutuhkan stasiun televisi, surat-surat kabar atau majalah.

Ini telah menyebabkan antogonisme di tengah-tengah masyarakat hampir secara konstan. Sebagai akibatnya, bukan saja sumber-sumber nilai lama yang otoritatif kehilangan kewibawaan, lembaga-lembaga penegakan hukum dan partai-partai politik baru tidak atau belum mampu menggantikannya.

Diakui, di dalam beberapa hal, regulasi sosial-politik masih bisa berjalan. Akan tetapi, efektivitas regulasi tersebut lebih menghasilkan kepatuhan formal daripada sukarela dan partisipatif. Keadaan kian diperparah karena agensi-agensi penegakan hukum serta partai-partai politik, seperti terlihat dewasa ini, terlanda korupsi dan nepotisme. Maka, di luar regulasi formal, masyarakat pada dasarnya kehilangan sumber-sumber nilai otoritatif yang bisa dijadikan rujukan menata sistem tindakan sosial-budaya dan politik.

Akan tetapi, jika dilihat lebih dalam, pemicu keadaan semi-anomalie ini terletak pada kemunculan “figur-figur raksasa” di dalam dunia politik. Kemunculan mereka menimbulkan kelompok pendukung fanatik dan tanpa daya kritis. Maka, lebih dari “figur-figur raksasa” itu, masing-masing para pendukung bukan saja menginjeksi “keberanan mutlak” kepada tokoh yang didukung, melainkan juga terdorong menciptakan fitnah terhadap tokoh dan pendukung lainnya dengan kata, slogan yang secara etis tak bisa dipertanggungjawabkan. Karena seluruh aktivitas kebebasan desruktif ini berada di luar kontrol regulasi resmi, ketegangan dan potensi perpecahan bangsa akan kian terasa hingga pemilu 2024. Sebab, sebagaimana telah ditekankan, hingga kini tak ada lembaga serta figur yang cukup otoritatif yang mampu mengendalikan efek destruktif kebebasan ini.

Di dalam konteks inilah harapan terletak pada UGM. Alasannya sederhana. Kecuali Prabowo Subianto dan Puan Maharani (yang dianggap calon presiden periode mendatang), “figur-figur raksasa” dalam bidang politik dewasa ini adalah reproduksi UGM: Jokowi, Gandjar Pranowo, Anies Baswedan, Airlangga Hartarto, Muhaimin Iskandar dan Mahfud MD. Dan harus diakui, tiga yang pertama (Jokowi, Gandjar Pranowo dan Anie Baswedan), adalah “raksasa-raksasa” yang mampu menghimpun pendukung fanatik dalam jumlah besar dan melebar keseluruh wilayah geografis Indonesia. Dalam arti kata lain, lebih yang bisa dilakukan oleh pertai-partai politik, magnet dinamika politik Indonesia dua tahun mendatang menjadi sangat dipengaruhi oleh Jokowi, Gandjar Pranowo dan Anies Baswedan.

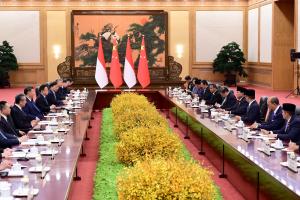

Di sinilah posisi UGM menjadi sangat strategis dalam mengatasi masalah semi-anomalie pada tingkat bangsa dewasa ini. Rektor UGM, Prof. dr. Ova Emilia,. dengan demikian, bisa mengambil inisiatif melakukan pertemuan alumni dengan menyertakan Jokowi, Gandjar Pranowo dan Anies Baswedan, para “raksasa politik” Indonesia dewasa ini. Didukung Airlangga Hartarto dan Muhaimin Iskandar, pertemuan ini punya makna konstruktif secara politik. Dilengkapi dengan kehadiran Haedar Nashir dan Yahya Tsaquf dan Mahfud MD dan Amien Rais, pertemuan ini akan memberikan makna sosial-budaya yang sangat besar.

Tentu, kita tidak tahu dengan pasti apa wajud kongkret yang bisa dilahirkan pertemuan alumni UGM ini. Akan tetapi, sebagaimana dinyatakan di awal tulisan ini, keguyuban yang diperlihatkan para raksasa politik Indonesia ini relatif bisa mengilangkan alasan agitasi destruktif para pendukung masing-masing. Ini, dengan demikian, merupakan langkah baru menghilangkan gejala semi-anomali pada tingkat bangsa dewasa ini.

Bahagia UGM, bahagia Indonesia.